アナライザーPAA3(音圧測定器)の話が続きます。

なぜこの期に及んで測定器かと言うと、まず突発性難聴後まだ日が浅い為か高域が五月蠅く感じ始めたので高域とくに1k~4kの帯域を落とそうと目論見それの確認に為なんですが、

1. 耳に自身がもてなくなっている。

2. 耳に自身があった時でも、気分や体調等で感覚は日々変わっている。

3. ブラシーボや同じくブラボー等の思い込みを排除する物差し的なものが必要かな?

(ブラシーボ・ブラボーも良いんですが、永続性がないですからね(笑))

との考えで、オーディオ・アナライザーを主観的になりがちな耳を補佐する客観的なものとして取り入れました。

2週間の使用で操作やデーターの見方は随分慣れました。

微妙な音質は人間の耳の出番とはいえ空間の現状と素性をある程度正確に現して感覚的なズレや思い込み等を補正してくれるような代物で重宝してます。

おまけにハンディなので移動も簡単、手軽にいろいろな場所や物の周波数を計れます。

もちろんライン入出力もできますので、機器の測定等も可能。

ところが測定してみると、意に反して1k~4kは足りない結果(音圧だけ、時間は入っていない)

やっぱり!感覚はずれているのかなぁ?

と、使い始めは思ったものでしたがアナログ的ルームチューンの結果は、当初想定していた形通りになりました。

続く・・・

2014年1月16日木曜日

2014年1月11日土曜日

オーディオ・アナライザー この辺で一区切り。

うっとおしい原因は?

やはり前後のフラッターしかない。

それで後方パネルを戻すことにしました。

この特注パネル、壁の低域共振用に吸音帯域を下げていますので、このままでは40hz以下の低域をますます吸ってしまいます。

吸音帯域を上のほうへずらす作業をしなければなりません。

色々なもので振動させると、こんな感じで50hz・63hz・31.5hzが上がってますね。

この帯域が上がらないように裏板の振動を調整するのです。

元に戻っただけのように見えますが、吸音帯域を変え、反射面も本来の高域拡散反射に戻しています。

スピーカー軸上1mのピンクノイズ測定です。

ほぼ理想的なフラットな特性でないかと思います。

リスニング・ポイントでの同じくピンクノイズ測定です。

315hz・400hzが少しディップになっているのが気になりますが、取り合えずこれで一区切りをつけることにしました。

イコライザーで調整すると、この写真とは逆の状態になりますね。

つまりスピーカー軸上は凸凹でリスニングポイントではフラットになりますが、これは本来あるべき音を弄くりまわして矯正しているので、宜しくありませんね。

本来は空間をアナログで調整するべきではないでしょうか?

尚、フラットな特性になったからといって、いい音とは限りませんね?

スピーカーから出ている音がフラットであれば、最終的に耳で好みに追い込むのがオーディオの醍醐味ですね。

2014年1月9日木曜日

オーディオ・アナライザー 4

アナライザーの測定データはパソコンに取り込んで、見やすくグラフにしてみたのですが、1回31バンドの周波数データーを一つ一つ手で書き写しそしてまたパソコンで打ち込みという作業になります。グラフも横長でブログで見るにはチョッと・・・表示が出来なく、おまけに時間がかかりますので、測定器の表示画面を写りの悪い写真で載せるのが関の山になります。

測定して気になった周波数帯は中心帯域の400hzのディップ。

1k~4kの高域は出すぎかな?と当初感じていたものの、ほぼ適正レベル。

8kからはだら下がり。

低域は100hzがピークで、60hz~80hzはほぼ適正レベルだか31.5hzからだら下がり。

と、大きく三箇所です。特に400hzは中心部分で大事なところなんで、気になります。

取り合えず、31.5khz以下のだら下がりの原因はなんだろう?

おそらくブロック穴の共鳴では・・・壁共振を止めるためのブロック設置でしたが、それから確かにクロスを38hzに設定しているサブ・ウーファーの低域の効きが甘いなぁと感じていたところ。

そこで、100個以上あるブロック穴を塞ぐ作業開始となりました。その前に部屋を素の状態にする為の反射や吸音物を部屋から出さなくては。

フェルトで穴を塞ぐこと、2日間がかり。

サブ・ウーファーなしのピンクノイズ・データ。高域は8kからだら下がり、低域は40hzからだら下がりですが、ほぼフラットになりました。やはりブロック穴は共鳴していたことが解ります。まあ・・・100個以上ですから、難しい低域の吸音は出来るということですね。

サブ・ウーファーも効く様になりました。25hzを中心に持ち上がっていますが、逆に400hzが若干ディップになっています。

スピーカー軸1mの音はフラットになっていますが、上記写真はリスニング・ポイントです。

完璧なフラット特性とはいえませんが、素の状態はほぼOKではないかと思います。

たしかに・・・以前聴こえなかった音は出たものの、残念ながら好みの音ではありません!!

高域の残響時間が長いのか、前後のフラッター対策の後壁パネルが無い為か解りませんが、うっとおしい音。

これからパネルを少しづつ入れたり出したり、調整したりの永遠とも思える試行錯誤の開始・・・ですね。

2014年1月7日火曜日

オーディオ・アナライザー3

馴染みのない単語でちんぷんかんぷん??だった当初でしたが、少しなれてきたところで、自分自身のおさらいです。

●オーディオアナライザーとは、音響分析機のこと。

で、何が出来るか?

1.RTA(リアルタイム・アナライザー)

マイク又は、ライン入力した音声を31バンドに分けリアルタイム棒グラフ状に分析すること。

2.SPL(サウンド・プレッシャー・レベル)

音量レベル(音圧)を測定し、dBで表示すること。

3.RT60(リバーブタイム・アナライザー)

音声信号が60dB減衰するまでの時間を測定。

要するに残響時間のことです。 説明書には記載されていませんが、この測定器では500hzのみ を測定していると思われる。31バンド各周波数ごとに解ればもっといいのだが・・・それは出来ない。

4.位相チェック

スピーカーの配線チェックのこと。

こんな機能は余計かなと思います。無くてもよい。

5.EQ SETTING(イコライザー設定)

周波数特性をフラットにする目安の各周波数帯域をdBで表示する。

この機能が私の目的(空間の反射と吸音状態)に一番適合していて役に立ちます。

大きくは、このくらいです。 RT60以外は音圧での計測ですので、時間や音質は測れません。

次回は、当方のEQ SETTINGをアフター&ビフォーで掲載します。

ちなみにイコライザー等の電気的な調整ではなく、体と耳とアナザイザーを使ったアナログ手法です。

EQ SETTINGの画面です。

これがビフォー。

そして、アフターです。

良く解らないでしょう?

音は天と地ほど相当変わってしまいました。

●オーディオアナライザーとは、音響分析機のこと。

で、何が出来るか?

1.RTA(リアルタイム・アナライザー)

マイク又は、ライン入力した音声を31バンドに分けリアルタイム棒グラフ状に分析すること。

2.SPL(サウンド・プレッシャー・レベル)

音量レベル(音圧)を測定し、dBで表示すること。

3.RT60(リバーブタイム・アナライザー)

音声信号が60dB減衰するまでの時間を測定。

要するに残響時間のことです。 説明書には記載されていませんが、この測定器では500hzのみ を測定していると思われる。31バンド各周波数ごとに解ればもっといいのだが・・・それは出来ない。

4.位相チェック

スピーカーの配線チェックのこと。

こんな機能は余計かなと思います。無くてもよい。

5.EQ SETTING(イコライザー設定)

周波数特性をフラットにする目安の各周波数帯域をdBで表示する。

この機能が私の目的(空間の反射と吸音状態)に一番適合していて役に立ちます。

大きくは、このくらいです。 RT60以外は音圧での計測ですので、時間や音質は測れません。

次回は、当方のEQ SETTINGをアフター&ビフォーで掲載します。

ちなみにイコライザー等の電気的な調整ではなく、体と耳とアナザイザーを使ったアナログ手法です。

EQ SETTINGの画面です。

これがビフォー。

そして、アフターです。

良く解らないでしょう?

音は天と地ほど相当変わってしまいました。

2014年1月6日月曜日

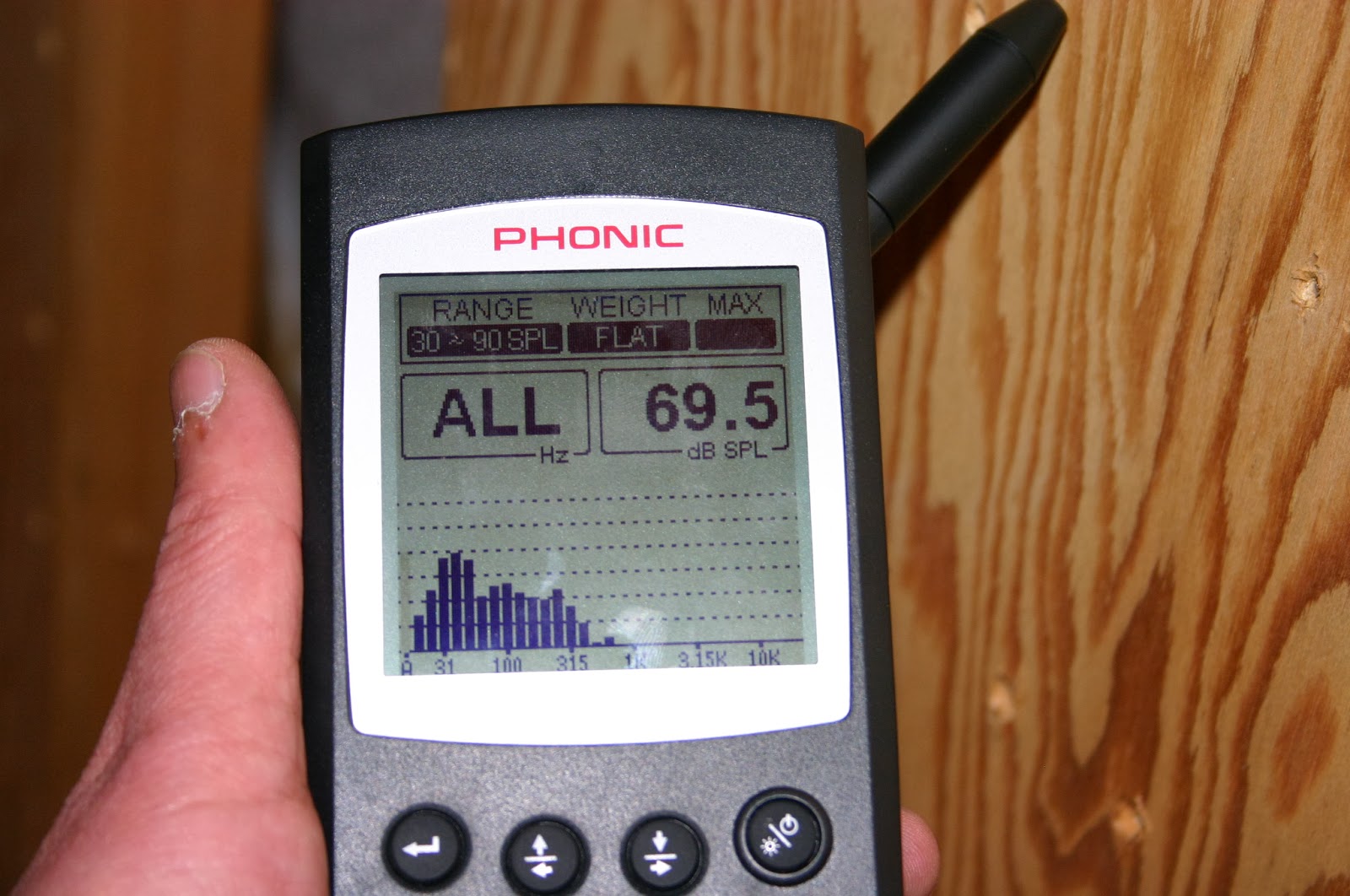

PHONIC Audio Analyzer (フォニック・オーディオ・アナライザー)2

このPAA3、ハンディタイプですが思っていたより結構しっかりと厚みもあり大きいですね。

私の手とタバコの箱から想像していただけると思います。

価格は定価で65000円だそうですが、アマゾンで送料税込み38799円で買えました。

おもちゃにしては高いが、オーディオ製品に比べると安いものですし、音を良くする手助けになれば、なおさらのこと。

まずは一番最初にする電池入れ。

ですが、電池カバーが開かない!

新品に傷をつけるのも嫌ですが試行錯誤した結果、小さなマイナスドライバーでカバー上部の中心を少し押さえ下に引くと開きました。

付属電池は中国製のアルカリ乾電池ですが、これは色々とテストしている間になくなり捨ててしまうものなので、練習用と思います。

初日は、チンプンカンプンでどうなることかと思いましたが、好きこそものの上手の例えで一日中、本体と説明書を肌身離さず色々な場所と状況で数々の音を測ることで、使い方や操作は出来るようになってきました。

でもまだデータをブログに掲載するまでは進んでいませんが、その内に・・・。

私の手とタバコの箱から想像していただけると思います。

価格は定価で65000円だそうですが、アマゾンで送料税込み38799円で買えました。

おもちゃにしては高いが、オーディオ製品に比べると安いものですし、音を良くする手助けになれば、なおさらのこと。

まずは一番最初にする電池入れ。

ですが、電池カバーが開かない!

新品に傷をつけるのも嫌ですが試行錯誤した結果、小さなマイナスドライバーでカバー上部の中心を少し押さえ下に引くと開きました。

付属電池は中国製のアルカリ乾電池ですが、これは色々とテストしている間になくなり捨ててしまうものなので、練習用と思います。

初日は、チンプンカンプンでどうなることかと思いましたが、好きこそものの上手の例えで一日中、本体と説明書を肌身離さず色々な場所と状況で数々の音を測ることで、使い方や操作は出来るようになってきました。

でもまだデータをブログに掲載するまでは進んでいませんが、その内に・・・。

2014年1月5日日曜日

PHONIC Audio Analyzer (フォニック・オーディオ・アナライザー)

本日はちょっと大雪。30cmくらい積もりましたが、予定とおり到着しました。宅急便やさんは偉い!

箱を開けたところ。

中身は、これ!

本体・ケース・電池・電源アダプター・USBケーブルにマイク変換ネジ。

テスト信号用とパソコンでのリモートコントロールその他のプログラムが入ったCD。

そして説明書です。

右の大きいのはネットからダウンロードしたもの。 老眼なので大きい字が好みです(笑)

説明書に一通り目は通したもの・・・馴染みのない単語の羅列で・・・チンプンカンプン??

一体、何をしようとしているのか・・・思わず自分で思う。。。

続く・・・。

箱を開けたところ。

中身は、これ!

本体・ケース・電池・電源アダプター・USBケーブルにマイク変換ネジ。

テスト信号用とパソコンでのリモートコントロールその他のプログラムが入ったCD。

そして説明書です。

右の大きいのはネットからダウンロードしたもの。 老眼なので大きい字が好みです(笑)

説明書に一通り目は通したもの・・・馴染みのない単語の羅列で・・・チンプンカンプン??

一体、何をしようとしているのか・・・思わず自分で思う。。。

続く・・・。

2014年1月3日金曜日

2014年の計画

昨年は屋外に置いたブロックで、低域を反射強化し室内のパネルと床の留めかたで吸音調整しておよそ80Hz以下の低域はソースによって時に悪魔のように大胆なのに強過ぎもせず程よく満足出来るレベルになりました。

今年は天使のように、やさしく浸透する高域の調整です。

当方空間は24畳なので、適正な平均残響時間は0.6秒台と本なんかには書いてある。

自作のなんちゃって!残響時間計算では500hzは0.6秒台なんですが、800hz~4khz代は平均約1秒もあります。

クラシックやヴォーカル等の音数の少なくゆっくりテンポのソースは良いのですが、テンポが速く音数の多いゴージャスでリッチなソースでは、高域がしつこく滲み勝ちなんです。

高域はいくらあっても良いと思っていたものの遅ればせながら中域も薄まりますし、さすがに実音部分の4khz以下はちょっと長いと実感している現在です。

なんちゃって!残響時間計算も正確とは言い切れませんが、どんな素材と面積が必要かが解りますのでこれはこれで便利。

駄耳なので目安として測定器もあったほうがいいかな? でも本格的なのは難しくお高いですし・・・そこでお値段も、そこそこで私でも使えそうな?PAA3というアナライザーを注文しまして、到着は1月5日です。

今年も頑張ります(笑)

登録:

投稿 (Atom)